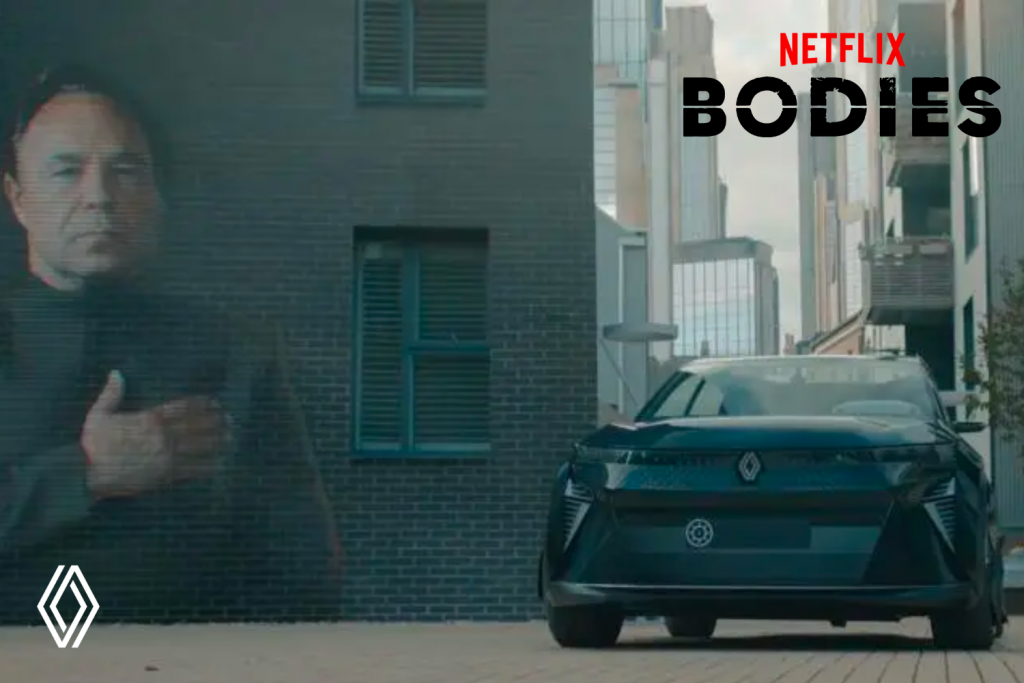

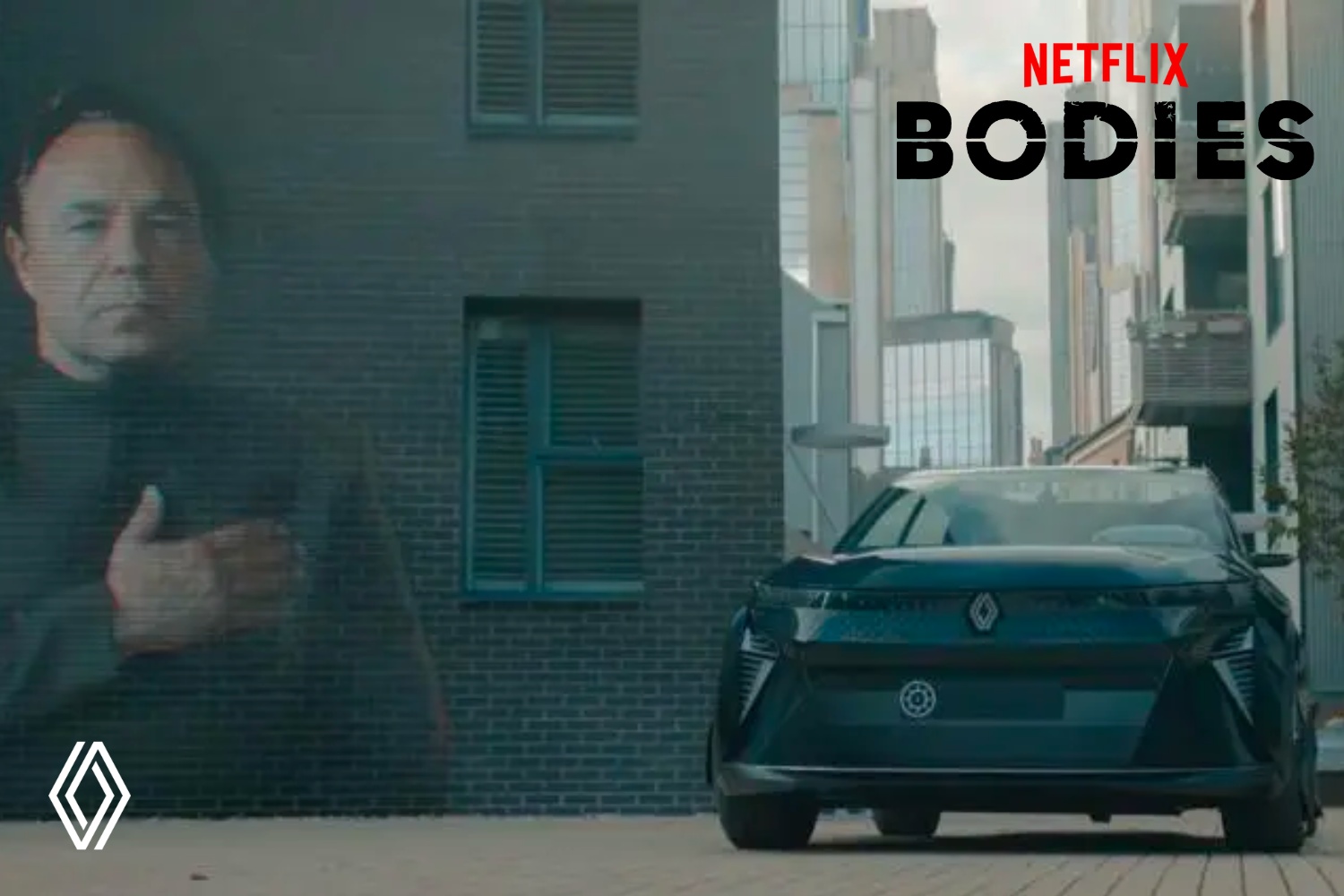

Pionnière sur son marché, FILM MEDIA gère le placement de produits, de services et d’institutions dans les films et fictions françaises, européennes et internationales depuis plus de 30 ans.

Notre approche repose sur le développement de stratégies de placement sur mesure, soigneusement sélectionnées pour garantir un impact maximal tout en respectant l’intégrité de l’œuvre.

Depuis la prise de brief jusqu’à la salle obscure, FILM MEDIA vous accompagne à chaque étape et vous conseille sur les actions de promotions et de relations publiques à activer lors du lancement du film.

Contact

Notre nouveau site est en construction, mais contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons collaborer pour donner vie à vos projets.

Jean-Patrick Flandé

Directeur associé - jeanpatrick.flande@filmedia.fr - Tel : +33 (0)1 46 22 65 52 - Port : +33 (0)6 80 20 22 02

Fanny Moreau

Directrice Associée - fanny.moreau@filmedia.fr - Tel : +33 (0)1 46 22 93 09 - Port : +33 (0)6 11 98 33 96

Nicolas Motte

Directeur Associé - nicolas.motte@filmedia.fr - Tel : +33 (0)1 46 22 93 12 - Port : +33 (0)6 50 82 45 25

VENIR CHEZ NOUS

29 rue Guillaume Tell, 75017 Paris - Tel: +33 (0)146 22 22 22